Contents

4回にわたって、ラナ・プラザビルの崩壊事故のあった2013年以降のファッション業界の変化をインフォグラフィックを活用しながら紹介してきたが、どんな感想をもっただろうか。

服の生産・供給量は大幅増加する一方、販売価格は低下。多くの人が服を手に取りやすくなったものの、その多くはごみとなり、気候変動をはじめ、環境への負荷を高めている。それだけではない。ラナ・プラザ事故で特に問題視された労働者の人権問題も未だ、解決には程遠い。そして、これらの問題が解決に向かっているのかどうかを知るための重要な手がかりとなる「透明性」は、決して十分といえる状況ではない。まとめると、私たちはラナ・プラザの教訓を生かせてきたのか、疑問が残ってしまう。

何か前向きな変化はないのだろうか。最終回は、今後のファッション業界の変革に期待を込めて、この10年で見えた、3つのgood newsについてお伝えする。

リユース市場の拡大

まず一つ目は、リユース市場の拡大だ。第1回の連載で触れたように、服の約7割は埋め立て、焼却処分されている。多くの資源やエネルギーを使ってつくられた服がごみになっているのはもったいないというより他はない。

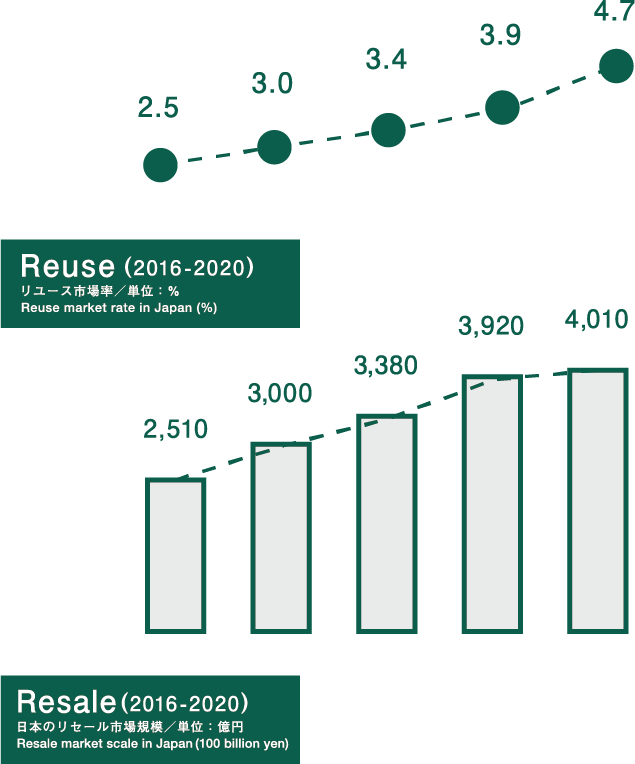

しかし、近年、着なくなった服を再度販売する、リセール市場は2020年に4010億円とこの5年間で1.5倍に拡大した。市場割合でいうと4.7%とまだまだ小さな数字だが、こちらも5年前の2016年と比較すると2倍弱増えている。

このペースで拡大し続ければ、大量生産・大量消費スタイルのファッション業界のあり方が変わるきっかけになるかもしれない。

服は捨てずにリユースが当たり前に

リユース市場の拡大を後押ししているのが、消費者の着なくなった服への意識変化だ。

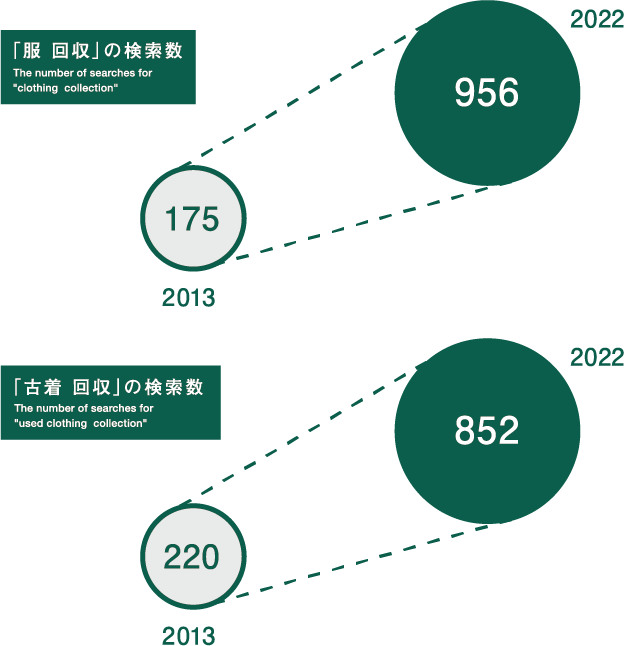

Googleトレンドによると過去10年間で「服 回収」や「古着 回収」の検索数は約4から5倍増加している。実際に検索してみると、ブランドや行政、NPOなど、服の回収サービスや回収場所などの情報が多く表示される。検索数が増えているということはそれだけ、服をリユースしたいという人が増えている証拠であり、それに応えて、服をリユースする方法を紹介する記事も増えれば、着なくなった服をリユースする人が増えていくことにつながるだろう。

最近は、ユニクロやアーバンリサーチ、SHIPS、ZARAのように、売り場で不要になった服を回収するブランドも増え、日頃から服のリユースを実践しやすい環境も整いつつある。

これまでは服を誰かに譲ったり、リユースの服を購入することに抵抗感を持つ人も一定いたと思うが、最近はフリマアプリの登場もあり、特に若い人の間では着なくなった服を誰かに譲ったり、購入したりすることが定着化しつつあるというデータもある*1。

着なくなった服はごみとして捨てるのではなく、まずはリユースする。新しい服を選ぶ際には、リユースを選ぶ。そんなことが当たり前になる未来が少しずつ近づいていると言えそうだ。

*1 フリマアプリ「メルカリ」の調査によると服をフリマアプリで売買したことがある人は調査全体の33.5%だった(2023年インターネット調査、600人対象)

サステナブルコットンの増加

最後のgoodニュースは素材に関する話題から。近年、フェアトレード認証やベターコットンなどに代表される「サステナブルなコットン」の割合が増加している。

サステナブルコットンとは、環境への影響を最小限に抑えながら、生産レベルを維持できる方法で生産され、長期的な環境の制約と社会・経済的な問題に対応しながら生産者の生計とコミュニティを支えることができるコットンを意味する。

綿花は世界の耕作農地の2.5%しかないにもかかわらず、世界で使用される殺虫剤の16%、農薬の6%が使用されていると言われる*2。また、児童労働など、労働者の人権侵害の問題もある。そのため、サステナブルなコットンの割合をどう増やしていくかはファッション業界の大きな課題の一つと言える。

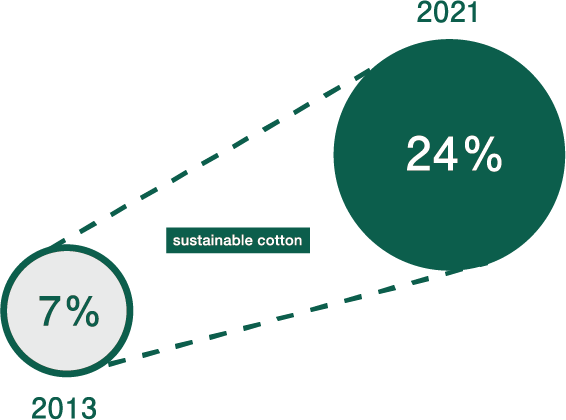

調査によると、2013年は全世界のサステナブルコットンシェアは7%だったが2021年には24%と8年間で17%増加した。

サステナブルコットンが増えれば、現場で農作業をする方々の健康への影響も少なくすることができる。また、水の使用量も農薬を使った場合の栽培と比べ約9割減らすことができる*3。今後も、さらにサステナブルコットンが増えることで人と環境、両方を守っていくことを期待したい。

*2 https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4580.html

*3 the Textile Exchange, “Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber”, 2021

さらなる変革をめざして

ラナ・プラザビルの崩壊から10年。取り組むべき課題は山積みだが、変革の兆しは少しずつ見えはじめている。この萌芽を大きくしていけるかどうかは各ブランドはもちろん、流通小売企業や政策にかかわる政府、そして私たち消費者にかかっている。